|

|

基本情報

| 名 前 |

錦 橋 |

| 建 立 |

明治3年(当時は高麗橋) |

| 場 所 |

大阪市西区江戸堀1丁目 |

| 由 来 |

この橋は明治3年(1870)東横堀川に架けられた高麗橋である。

イギリスから輸入されたもので大阪では初めての鉄橋でした。

現在は、土佐堀川に架かる錦橋で、西区江戸堀1丁目〜北区中之島2丁目を結んでいる歩行者専用の橋です。

すぐ西に肥後橋、北側にはフェスティバルホールがあります。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

筑前橋 |

| 建 立 |

昭和7年(1932年)全面改築 |

| 場 所 |

大阪市西区土佐堀1丁目 |

| 由 来 |

土佐堀川(旧淀川)に架る市道筑前橋筋線の橋です。

大阪市北区中之島3丁目、4丁目と西区土佐堀1丁目の間を結んでいます。

筑前橋は、江戸の初期からありましたが、当時は今の橋より一筋上流に掛けられていました。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

常安橋 |

| 建 立 |

1929年に上流側、1969年に下流側 |

| 場 所 |

大阪市西区土佐堀と北区中之島を結ぶ |

| 由 来 |

江戸時代の頃、薬種商、田辺屋五兵衛にちなんで田辺屋橋、その後豪商淀屋常安にちなんで常安橋と呼ばれるようになった。

1929年に現在の橋、上流側が、1969年に下流側が架橋され合体してひとつの橋になっている。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

肥後橋 |

| 建 立 |

1966年(昭和41年) |

| 場 所 |

大阪市西区土佐堀1丁目 |

| 由 来 |

西区土佐堀1丁目と北区中之島2丁目を結ぶ橋で、土佐堀川に架かっています。「肥後橋」の名は、江戸時代、橋の北詰の中之島に肥後熊本藩の蔵屋敷があったことに由来します。熊本藩の蔵屋敷は元禄期に中之島西部の越中橋北詰へ移転したが、橋の名はそのまま残りました。

現在の位置に架け替えられたのは1888年(明治21年)でそれまでは、西横堀川東岸、現在の三井住友銀行大阪本店営業部前から中之島へ架かっていました。

|

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

越中橋 |

| 建 立 |

1929年 |

| 場 所 |

大阪市西区土佐堀2丁目と北区中之島5丁目を結ぶ |

| 由 来 |

越中橋は土佐堀川に架かる橋で、両端が階段になっているので歩行者専用です。

橋の北側にはロイヤルホテル(肥後藩蔵屋敷跡、阿波藩蔵屋敷跡)が、南側には三井倉庫(薩摩藩蔵屋敷跡)がある。

現在の橋は1929年に架橋され1964年に嵩上げされました。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

土佐堀橋 |

| 建 立 |

昭和44年(桁橋 完成) |

| 場 所 |

大阪市西区土佐堀3丁目1 |

| 由 来 |

土佐堀橋は、土佐堀2丁目交差点(あみだ池筋と土佐堀通りが交差している)を少し北へ行った所です。

土佐堀川は一級河川で、江戸時代は、水量豊かで航行の便が良く、菱垣廻船北前船等で大阪に到着した諸藩の特産品を市中に運ぶため荷役船が盛んに往来していました。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 | 湊橋 |

| 建 立 | 昭和57年(桁橋 完成) |

| 場 所 | 大阪市西区土佐堀3丁目4 |

| 由 来 |

土佐堀川にかかる橋で、北区中之島5丁目、6丁目、土佐堀2丁目、3丁目を結んでいます。

小説家 宮本輝さんのデビュー作「泥の河」の舞台となりました。

宮本氏は幼少の頃、橋の近くに住み、船上生活者の舟が浮かぶ街川を見て育ったそうです。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

端建蔵橋 |

| 建 立 |

明治42年12月に架設

|

| 場 所 |

大阪市西区川口町 |

| 由 来 |

北は北区中之島7丁目西端より、南は西区川口町に渡り、大川の安治川・木津川への分流点に架かる。

現在の橋は大正11年6月改築、橋長92.98メートル、幅20.89メートルの銅板単桁橋である。

橋名は堂島の住人和泉屋七兵衛が家業に成功し、同所に蔵を建てし為、世人が、(はだし蔵)と称し橋名の端建蔵橋は、これより出たもの。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

昭和橋 |

| 建 立 |

昭和7年都市計画道路梅田九条線の部 |

| 場 所 |

大阪市西区土佐堀通り川口地区渡る |

| 由 来 |

大阪市市電の路線として使用の為、基礎が軟弱地盤である為、付近は水流れが複雑であり、当時は水運も行われていた為、支障の無い様に、一跨ぎする必要があった、又土佐堀通りから川口地区へ渡る為、6,7度近く斜めになったアーチ橋という当時としては、設計の難しい構造となった |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

木津川橋 |

| 建 立 |

昭和41年 |

| 場 所 |

大阪市西区江之子島1丁目 |

| 由 来 |

川口と江之子島を結ぶ橋として架けられた

又この橋は車道と歩道を分離した最初の橋です

|

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

木津川大橋 |

| 建 立 |

昭和44年、計画道路。築港深江線(中央大通) |

| 場 所 |

大阪市西区中央地下鉄(現阿波座〜本田)に至る橋 |

| 由 来 |

昭和16年12月8日に始まったアメリカとの大東亜戦争により、大阪が昭和19年3月に空襲により戦災にあい、このあたり(阿波堀・薩摩堀)一体が全焼し、その後昭和44年計画道路、築港,深江線(中央大通)の延長上に(木通川大橋)が、新しく完成した。

中央に地下鉄の橋を挟んで南北二橋に分けられ、上方には、阪神高速道路が走り、下部は一体構造となっている。

長さ118.8m、単純鋼盤桁が用いられている。幅は当初両方側とも26.0メートルであったが、高速道路建設時に21.25メートルに狭められた。

|

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

大渉橋 |

| 建 立 |

明治2年 |

| 場 所 |

大阪市西区本田1丁目 |

| 由 来 |

木津川橋が架けられて間もなく、明治2年に大渉橋が架けられ、江之子島から川口・本田方面へ渡る橋は3橋となった。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

松島橋 |

| 建 立 |

昭和5年 |

| 場 所 |

大阪市西区本田1丁目 |

| 由 来 |

旧松島(西区本田1丁目)辺りは、尻無川の分流点にあたり、江戸時代には寺島と呼ばれていた。

明治の初めに川口に居留地がつくられたこともあって、開発を促進するため明治2年に松島橋が架けられた。

この橋は明治18年の大洪水によって流された為、直後に鉄抗をもった木桁橋が架けられた。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

伯楽橋 |

| 建 立 |

平成18年 |

| 場 所 |

大阪市西区千代崎1丁目 |

| 由 来 |

明治41年6月に長堀川北岸を通る市電の東西線が木津川を越える、松島橋と千代崎橋の間に新しく市電専用の橋として伯楽橋が架けられた。

橋長67.7m、幅8.2mの規模を持っており、市電は橋の西詰めから木津川沿いに南下していた。

伯楽の名はその昔、この付近にあったとされる伝説の島の名前からとられたという。昭和15年に架替えられた。

現在の橋は、平成18年に拡幅された。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

千代崎橋 |

| 建 立 |

昭和2年(昭和31年嵩上げ) |

| 場 所 |

大阪市西区千代崎1丁目 |

| 由 来 |

初代の橋は明治5年に架け替えられたが、中央の桁が引き込み式の可動橋となっていたため、そろばん橋と言われ随分話題になった。

木津川には高い帆柱を持った船がさかんにのぼったため、船運と陸上通行を両立される工夫がなされた、又この橋の反りが大きく端部の最急こう配は18%にもなった。

この珍しい橋も明治18年の大洪水によって破壊され、その後に鉄柱のもった普通の木桁橋が架けられた。港の機能が次第に下流に移っていったことを示すものと言えよう。

千代崎橋は松島橋、伯楽橋同様に戦前の都市計画事業によって現在の橋に架け替えられた。なお地盤沈下によって橋が低くなったこともあって昭和31年に嵩上げ工事が行われた。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

大阪ドーム前歩道橋 |

| 建 立 |

平成13年に完成 |

| 場 所 |

大阪市西区千代崎3丁目と南堀江4丁目を結ぶ |

| 由 来 |

平成9年にオープンした大阪ドームから、対岸の南堀江4丁目を結ぶ木津川に架かる歩行者専用橋である。

長さ77mの本橋部分と大阪ドームからの取付部分がひとつなぎになっており、スロープ部分を含めると全長約260mにもなる。 |

|

|

|

基本情報

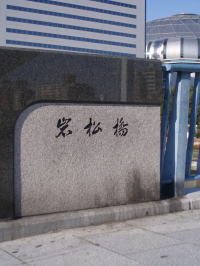

| 名 前 |

岩松橋 |

| 建 立 |

大正11年 |

| 場 所 |

大阪市西区千代崎3丁目 |

| 由 来 |

木津川と尻無川を結ぶのが岩崎運河でその運河に架かる橋が岩崎橋です。

岩崎運河は大阪ガス発祥の地、岩崎工場に石炭の搬入、コークスの搬出のために掘られた運河と聞いています。

この運河を渡って大阪市電松島南恩加島線の延伸開業に伴い大正11年(1922年)7月に架設されました。当時は幅14.5Mでしたがその後拡張され現在の状態になりました。

名称の由来は当時の町名岩崎町および北隣の松島町よりとりました。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

岩崎橋 |

| 建 立 |

大正9年12月 |

| 場 所 |

大阪市西区千代崎3丁目 |

| 由 来 |

岩崎運河の開削に伴って、市電の橋の必要性の為にこの橋が架けられました

この橋は、大阪市内では初めての鉄筋コンクリート橋です。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

日吉橋 |

| 建 立 |

1698年

(現在の橋は昭和10年に建て替えられた) |

| 場 所 |

大阪市西区南堀江4 |

| 由 来 |

道頓堀川が開通してから、この川辺には材木商が栄え船着き場が多くなり必要性が生まれた。

|

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

汐見橋 |

| 建 立 |

大正14年 |

| 場 所 |

大阪市西区南堀江3丁目 |

| 由 来 |

この場所で潮の干満が観察できたので名付けられた。

唐金橋とも呼ばれます。 |

|

|

|

| 名 前 |

幸西橋 |

| 建 立 |

昭和45年 |

| 場 所 |

南堀江3丁目17 |

| 由 来 |

幸橋の西に建てられた橋です。

西道頓堀川の橋は、木津川に近いことから津波の被害が受けやすかった。 |

|

|

|

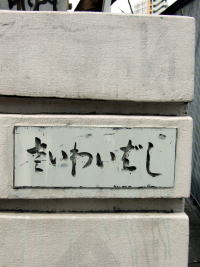

基本情報

| 名 前 |

さいわい橋 |

| 建 立 |

元禄11年に架けられました |

| 場 所 |

南堀江2丁目 |

| 由 来 |

元禄11年に架けられた橋で、南北堀江の開発を機会に、4つの橋が架けられたうちの1つです

現在の橋は、昭和43年完成しています。

|

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

西道頓堀橋 |

| 建 立 |

元和元年(1615)年 昭和34年 |

| 場 所 |

西区南堀江1丁目と浪速区幸町1丁目の境 |

| 由 来 |

創架は豊臣時代に始まる。大坂夏の陣の後に完成。土佐、薩摩藩から入港する船の荷上場で、下流部は南岸とも材木の町であった。

宝永4年(1707年)の地震や津波、嘉永7年(1854年)の津波で落橋したという。

戦後の都市計画にて橋の新設や架替えが行われた。 この橋は加島天下茶屋線(現なにわ筋)の拡幅工事に伴い架けられた比較的新しい橋で、これで道頓堀川の橋は7橋となった |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

住吉橋 |

| 建 立 |

大正14年(現在の橋) |

| 場 所 |

大阪市西区南堀江1丁目と浪速区湊町の間 |

| 由 来 |

元禄11年、堀江新開地開発の際に架けられた橋。西道頓堀川の沿岸は、土佐や薩摩などからの入港船の荷揚げ場となり、多くの銅吹屋も営業していた。1791年に発生した大坂最大の火災で、被害を受けたり、1707年と1854年の津波によって破壊された。第1次都市計画事業で近代橋となった。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

浮庭橋 |

| 建 立 |

平成20年12月20日 |

| 場 所 |

西区南堀江1丁目〜浪速区湊町の間 |

| 由 来 |

南堀江と湊町の間の道頓堀川に架かる人道橋

北側は若者向けの店舗が並ぶ南堀江、南側は複合施設:湊町リバープレイスやJR難波駅、(関空行きバスの)大阪シティターミナルがある。

デザインは、「浮かぶ原っぱ」をコンセプトに設計。両岸をケーブルワイヤーで鋼床板を吊る構造である。 芝生や植栽、橋桁は、ツタにて緑化され通行と憩いの場(ミニ公園)としている。

建設費の一部は、北側商業施設の事業主の住友倉庫から大阪市へ寄付金で充当された。 |

|

|

|

基本情報

| 名 前 |

深里橋 (ふかりばし) |

| 建 立 |

明治41年8月 |

| 場 所 |

西区南堀江1丁目〜浪速区湊町1丁目の間 |

| 由 来 |

市電開設の際に架けられた橋。

湊町の旧名を深里(富賀里)と言っていた事から、この名が付けられた。

この橋から下流の道頓堀は、上流とは街の雰囲気を全く異にする。

上流の繁華街に対してここは産業の街であり、今も林業のおもむきを色濃く残している。 |

|